Fußballgesang in Deutschland vor 1933 – Ein erster Einblick

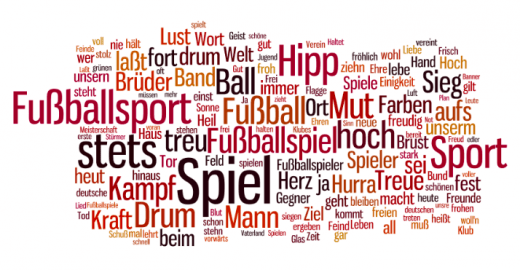

Was Fußballfangesänge und Wallfahrtslieder gemein haben? Sie werden auf schon bekannte Melodien gesungen, denn so muss nur der neue Text und nicht auch noch die Melodie gelernt werden. Das trifft nicht nur auf die heutigen Lieder, die auf die Titelmelodie des A-Teams, Pippi Langstrumpf oder „Seven Nation Army“ von den White Stripes gesungen, sondern auch schon zur 20. Jahrhundertwende, als der „Assocation Football“ als „Fußball ohne Aufnehmen des Balles“ bekannt wurde. 90 deutsche Fußballfanlieder habe ich im volksliederarchiv.de gefunden, allesamt aus den drei Fußballliedsammlungen „Fußball Sang und Klang“, „Fußball-Liederbuch“ und „Sport-Liederbuch“, die bis 1933 in mehreren Auflagen erschienen sind. Aus den Liedtexten habe ich Wordles kreieren lassen. Bevor zu den Wordles komme, noch ein paar einleitende Worte. (Am Schon-mal-kurz-runterscrollen hindere ich euch nicht, falls ihr allzu neugierig seid.) Mir ist bewusst, dass das keine äußerst representative Auswertung ist. 90 Lieder sind wahrscheinlich nur ein kleiner der zwischen 1895 und 1933 kursierenden Liedern Ich habe nur im Volksliederarchiv gesucht und nur nach dem Stichwort „Fußball“ (dass das ß auch zu ss auflöst und Wörter findet, in dem …